德國當代金工特質

新北市立黃金博物館 金工專刊 專文 2011年12月出版

文/阮文盟 ‧ 圖/Schmuckmuseum Pforzheim

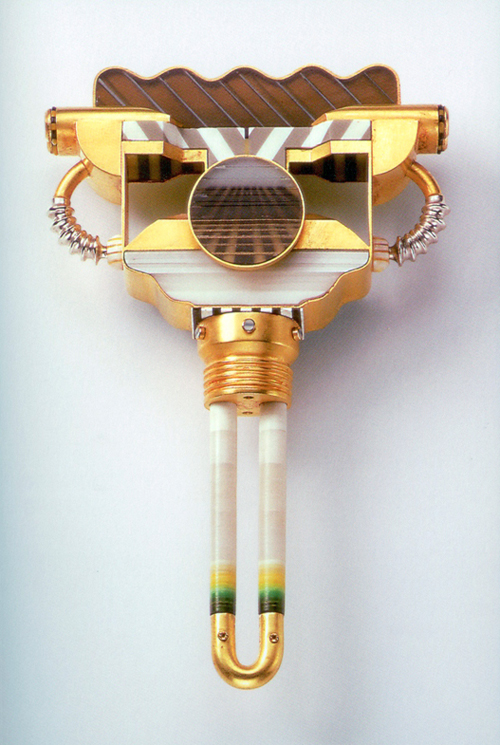

Claus Bury / Brosche

形色變化無窮的當代金工中所呈現出與過去傳統迥異的現象是一種多元的面貌,它已經擺脫定論的形體框架,似乎蘊藏著無限的變化可能。解題德國當代金工的特質,應當凝聚幾個重點:回溯特質的精神、當代金工的內涵、德國時代的傳承及其民族性格,更不能忽略大環境的國際影響。或許在本文應給何謂德國金工一個更好的詮釋,雖然當代金工的國際調性隨著時代已經越來越不明確了,不過在許多微差的徵兆中依然可見德國特質的影子,或受其影響的表現型式。在另外一個層面,德國當代金工也聚合了一些〝非德國〞的影響,國際多元風貌的表現令這個題目更顯現探討的為難與重要。

當代金工的源起與近代工業革命的進展亦步亦趨,其界定的分野大致上以二次大戰後迄今的時段,近代、現代、當代三個時段,環環相扣,承先啟後,缺一不足以洞窺全貌。思考凝聚出創意,靈感或許只是巧合,也可能是思考累積的剎那間表現。思考圍繞著時代觀,在巴洛克時期,啟蒙時代對一切以人本位的學說,物慾的追求,在傾斜不均衡的社會現象中,漸次聚構成一股龐大的探索力量,十八世紀後半葉,承繼開明的文藝復興能量已經超過百年了。產業革命來臨,開創出近代文明的先河,接二連三地開花結果。豐富了十九世紀科技文明,世界市場創作思維奔放的時代,歷史的能量漸次的築高、增厚,人類二十世紀的進化速度,令人可以每5~10年作一個整理,可以說是百家爭鳴的時代了。

Herbert Zeitner / Brosche

Ebbe Weiss Weingart / Brosche

產業文明的範疇架構歸納來自幾個重點,例如:觀念的開啟、設計創造、時代風潮、科技發明、材料發現、民族性格、社會需求…等等皆不可否認影響斐鉅。但是時代的風格,不僅僅是這些因素外,我認為是否造成全民運動,確立了普世價值,更是時代風格的精髓。了解時代的風格,才具有解析時代作品的能力。歐陸的現代工藝運動雖然起源于英國,但是卻能席捲全歐影響各國獨自的審美發展。對於德國來說,十九世紀在浪漫主義後,拿破崙時代結束帶來許多的復舊,德國社會也進入一段沉思的時段,Biedermeier畢德邁亞的樸實、簡約精神漸次深入民心,那是一種德國人承繼來自啟蒙時代哲理的具象表現,如康德的理性批判觀點及其論證的精神所影響德國民風的求真、求美的實在及態度,〝Zeitgeist〞所謂時代精神,其實才是任何創作型式的母體特質,近代德國的美感性格實質源出此一時段,所以歷經新藝術或國際工藝運動,如英國莫理斯(Morris)所帶動的工藝革新的傳入,也能收納、吸取外來的養份逐漸在包浩斯及Art Deco裝飾藝術時期的雙重養份灌溉下,終於具象了有結構特徵、功能強化、外形簡潔的現代德國美感。

包浩斯時代的金工工作室影響後世金工界,甚至整個工藝界深遠,當時的藝術、工業、科技、生活結合的理念,在眾多傑出的設計師與藝術家全方位推廣下逐漸成為現代運動的全體共識。Pro. Moholy-Nagy及金工工作室的學生如Marianne Brandt、Wilhelm Wagenfeld致力於金工多媒材的創作,Wagenfeld的燈具跨越時空仍然在現今的市場。包浩斯年代歷經過中輟,轉型,由Weimar威瑪時期(1919~1925年)的基礎,到Dessau德紹時期(1925~1932年)及Berlin柏林時期(1932~1933年),大約十五年間,對於工藝的教育設計、美學觀念及產業的結合,創下不可磨滅的現代設計價值,產品?人而設計,不是?產品而設計,呼應出西洋文明跨越時空的迴響。筆者在德國的金工成長,雖然當時離包浩斯時代已經四十多年了,但是精神上,師資上,教學制度上,風格上,處處可見一脈相傳的痕跡。包浩斯運動隨著流亡的時期,在美國新大陸留根茁壯成長,學術專業無國界,流通性幅度廣闊。當代的金工主流,只有一個面相,那就是結合各種不同的源頭理論,創新作品。

第一次世界大戰的殘酷,破壞已有的秩序,社會文明代價付出很大,但是殘酷的平行軸線也有積極性,它提供產業另一角度的省思及發展的空間,人類社會的進步與停頓,都和戰爭有關。說來矛盾,卻是事實。Art Deco裝飾藝術時期在二次大戰前,因為希特勒政權的打壓下漸次連帶包浩斯運動,在德國埋葬的屍骨無存,繼之而起巨大性的設計,結構強化的極權風格,壽命不長,隨著法西斯主義而瓦解,但是在戰後卻能夠提供當代德國金工的萌芽期有一種連結傳統德國結構主義的脈搏,重新開始了當代德國金工的進化。在國際上功能主義、幾何結構、流線風格等等戰前主流運動,皆匯流於強大的美國,經過整編再度影響回流至歐陸,更隨著美國的強大而散布至全世界。當代德國金工也就在這一種時代的背景下成長,美式哲學簡速輕快實用,甚至用了就丟的邏輯,開始加注在淳厚的歐風傳統上。量化縮短,甚至拉近了社會層次與不同國家之間的距離,量化改變品質,質化的發展再度如戰爭般,破壞舊有秩序,再度重整新的板塊,呈現出前所未有的蓬勃氣息,沒有什麼東西是禁忌,沒有什麼不可能的事,漸漸成為當代金工的思維主流,也影響到德國的當代金工。廣義及傳統美的概念,突變成意外的應用美學,只要有市場性,沒有不能做的事,壞事有時候也會變好事了。自由思維的確擴充了金工專業的領域。

後現代主義在60年代興起,其精神的不定性及隨意性趨使結構主義的崩潰,解構時代的來臨導致當代金工的一大特徵,無論功能、外形、意義,所有的可能性化為無限。二次戰後德國當代金工的蓬勃來自有因,社會力的總合也彰顯在金工的領域,德國的職業工會組織健全,推行理論與實務並進的雙導制教育政策,奠定了高水準的技術人力,另外在設計學院的助力下,德國的金工人才得以代代成長,在全國大小不一的訓練所及專業學校不下數十所就可以瞭解德國金工基礎的能量,然而在強大的科技力量下,對于新科技及新媒材的引進更加如魚得水產生出變化無窮的當代金工,在戰後資訊媒體流通快速的環境中,德國當代金工的特質也更開放,許多的國際有名的金工大師也參與了德國當代金工的發展,導致於純然極簡風格已經並不完全能夠代表德國當代金工豐富的全貌。

Friedrich Becker / Armschmuck

Manfred Bischoff / Broschen