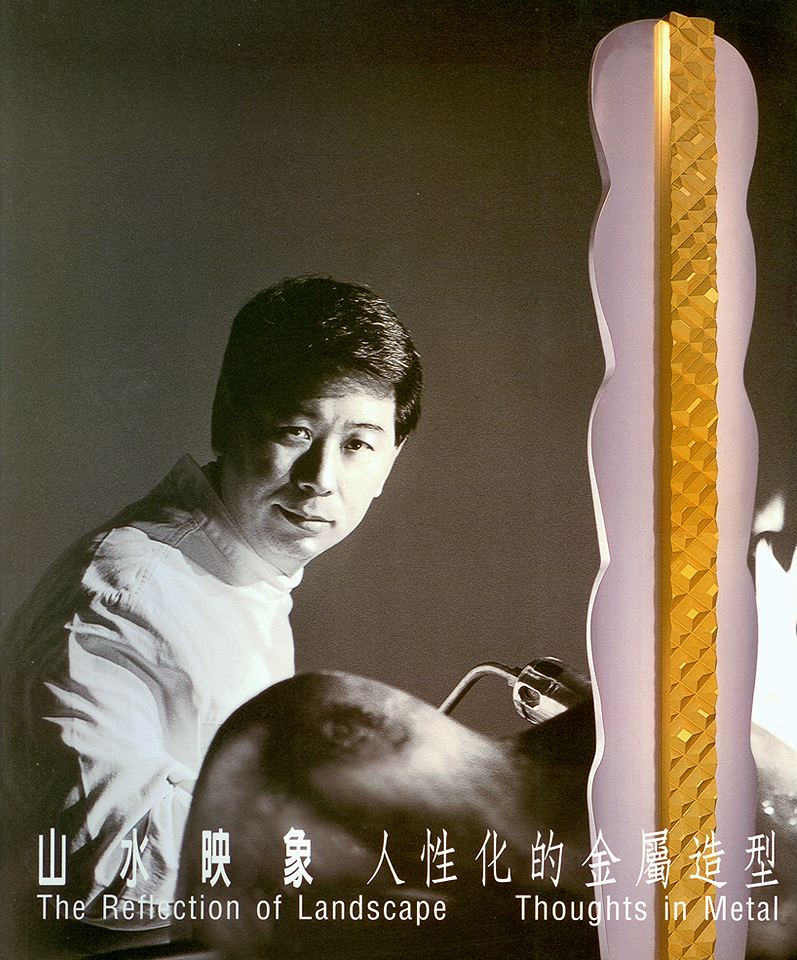

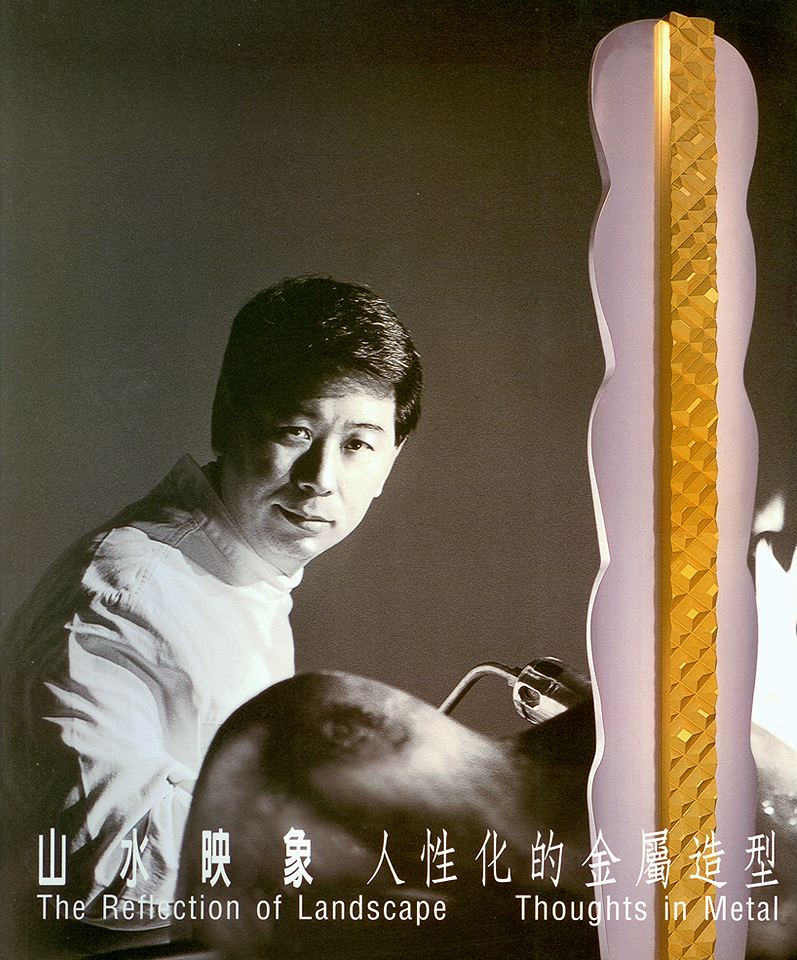

思維次元的漸層

<談山水映象的創作心路旅程>

1997年10月29日~11月9日 於誠品敦南店B2藝文空間展出

一個人的心靈感受,可以說是某一種思維的反射。這種思考的方向,情況不一,而且型態繁多,它不一定要是有目標的,有時候隨性而起,然後才慢慢地去建立整體思考的結構。但不是每個人都如此。當然也有即興式的思考模式。無論何者,思維的進行方式,及其內容,都可以說是某一種震盪的結果,而震盪所涵蓋的領域,在此以"波動現象"來做為切入點敘述之。

一個人的心靈感受,可以說是某一種思維的反射。這種思考的方向,情況不一,而且型態繁多,它不一定要是有目標的,有時候隨性而起,然後才慢慢地去建立整體思考的結構。但不是每個人都如此。當然也有即興式的思考模式。無論何者,思維的進行方式,及其內容,都可以說是某一種震盪的結果,而震盪所涵蓋的領域,在此以"波動現象"來做為切入點敘述之。

慢慢思考型態的波動,基本上呈現波長。其震幅速率不快,這種思慮慢條斯理的型態,隨時可能有變化,靈感來了,波動頻率立刻改變,波長縮短,強力震動。也因此各種型態,多面貌的動感波長很豐富,由此產生的思維型態、風格,也自然地千變萬化,從而藝術創作的領域,才可能多元化。波動現象代表人的思維感受,是一切事物誕生的第一次元。心靈運動是藝術家原創意的出發點。

每個人都不一樣,我個人把整個創作的思維運動過程,藉著視覺上,有明顯外型的山與水,及其所蘊含的內在原則,慢慢地導入正題。波動高度和頂點,也有谷底,和整個的波長速率。整個現象涉及到很多的知識,而這種知識的領域,也使得很多人的感受,和進行的速度,內容都不一樣,而產生許多不同型態的藝術。

思維波動,事實上,視覺是看不到的,但是我們假設它,像視覺上的外觀,有波峰、波谷、波長等形態;而這種視覺現象,讓我覺得,非常像山和水的外形組合。從原創的思維,進而有視覺感受,山水組合的觀念,是為第二次元的成長。

山和水的組合,也就像是大自然的縮版,而大自然成形、存在,所演變的過程,就和一個人在思維的天地中,是有異曲同工的道理。思維的小自然現象,也如同外在的大自然一樣,有山、有水。山代表莊重,強壯,雄偉,有力。水代表流動,柔和潤澤。這兩個結合,非常和諧,缺一不可,就如同波長,跳動,變化的幅度不一,但是其遞減,增加的變化,必然有一個內在秩序。否則,將產生斷層。波動和諧的關係,也就是思維穩定存在的基石。

山水畫,在視覺上是平面的組合;林園造景是立體造型的呈現。個人對山水畫的看法,可分為外再及內在二點。山水畫,有外在的構圖和造型,也有內在的深層涵意。寫意或工整,南派或北派,都隱藏著另一種藝術家的哲學觀。山水創作的內外在表達領域,豐富了我的思維,也藉由這種東方人文思想架構的藝術型態作為我創作的起點。

山岳,橫看成嶺側成峰,水波流動,意在山則似水,反映在每次回台時,當飛機在澎湖上空轉角往桃園時,側視整個台灣的山脈,那種沈鬱,深藍的輪廓,非常雄偉,看到時,我的思維波動,特別高昂、敏銳。台灣整個外形,促使我的創意靈感產生,而這種現象,也深深烙印在心中,長留在遙遠的異鄉。

我喜歡住在海邊,可以和山有接觸,或許轉變成思考模式,是個寧靜的人,也喜歡有點衝動的變化,反映在作品上,是一股穩定寧靜,加上新的探索的律動。在整個創作思考的過程,許多現象都時常是片斷的,個別的。經由整理在一個展覽,可以清晰地表達斯維的完整性,這也是為什麼,我想展覽的一個主要原因。

選擇山水作為創作得題材,是因為它代表個人的明顯思考波動。我不是畫山水的專才,但是,我是一個研究造型的人,如何使得思維的題材,具體化構成它,才是重點。由思維運動演變到具象的造型構成,可說是思維的三次元現象。當切入造型主題之後,促使我去思考不同的組合。造型是雕塑成型的一個基本重要構成分子。雕塑的塊量感、空間感、多面性,質感都是我必須處理的課題。而為了達成預設目標,選擇材質及技術便成一個重要的必然手段。個人在德國有多年的金銀細工經驗。加上選用新的素材來結合,表達我的創意嚐試,而去考量到作品的特殊性,那就必須要巧妙善用光線的折射光,及製作的精準度,也就如此產生了山水映象系列。在德國承襲了師長包浩斯構成主義的傳統,及本身接受理論與實務雙導制教育,更加豐富了我已有的東方思想的結構。

創作作品中,所表現的塊量及空間感,就如同山水畫中的明暗對比。空間感和金屬表面折光反映的效果,嘗試把山水留白及景深轉折變化,移情到立體的結構上。金屬材質表現的肌理質感,稜角突出的光線反射及線條的分割,與山石皴法處理,時有異曲同工的作用。

思維的波動內容,也可以藉色感來強化表達,在現代時空裡,採用了金銀細工的基本色彩。此外,也加注了色彩鮮麗的強烈效果,表達個人對特定色彩的喜愛。山水立體化而產生的造型組合,是思維次元漸層的沈澱。那是一種經由整理,重新把所有元素(數據),以現時的條件及觀念而成形的。山水組合為題的作品,就像是從大自然蛻變出來的,思維波動,經由許多演變階段的創新。而這個整體過程,的確反映出個人的創作心路旅程。從開始起發到結束,藉由山水映現個人思維的過程現象,也是一種思維空間慢慢轉換的現象。

思維次元的漸層是創作的一種型式,它有波動,有轉折,有變化,有高潮,也有沈思……,這種現象的總合,卻是一種生生不息,永續不變的創作法則。

一個人的心靈感受,可以說是某一種思維的反射。這種思考的方向,情況不一,而且型態繁多,它不一定要是有目標的,有時候隨性而起,然後才慢慢地去建立整體思考的結構。但不是每個人都如此。當然也有即興式的思考模式。無論何者,思維的進行方式,及其內容,都可以說是某一種震盪的結果,而震盪所涵蓋的領域,在此以"波動現象"來做為切入點敘述之。

一個人的心靈感受,可以說是某一種思維的反射。這種思考的方向,情況不一,而且型態繁多,它不一定要是有目標的,有時候隨性而起,然後才慢慢地去建立整體思考的結構。但不是每個人都如此。當然也有即興式的思考模式。無論何者,思維的進行方式,及其內容,都可以說是某一種震盪的結果,而震盪所涵蓋的領域,在此以"波動現象"來做為切入點敘述之。